Fonte: Courrier de Rome nº 627 | Tradução: Dominus Est

Pelo Pe. Jean-Michel Gleize, FSSPX

* texto de 2019, na ocasião da canonização do Cardeal John Henry Newman pelo Papa Francisco

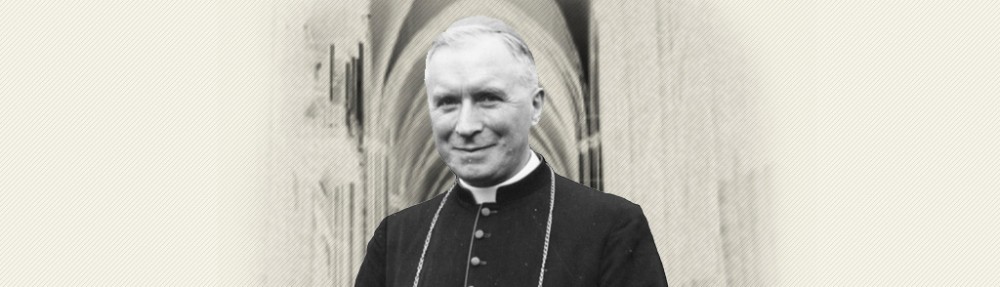

1. Beatificado por Bento XVI em 2010, o cardeal John Henry Newman (1801-1890) foi canonizado por Francisco em 13 de outubro de 2019. É claro que usamos aqui as palavras “beatificado” e “canonizado” com todas as restrições impostas pela situação atual, em que, desde o Concílio Vaticano II, as novas beatificações e canonizações realizadas pelos papas são claramente questionáveis[1]. A questão aqui colocada é precisamente saber o que pensar da última dessas supostas canonizações, aquela pela qual Francisco quis levar a termo o ato iniciado por seu predecessor, propondo a toda a Igreja John Henry Newman (1801-1890) como um modelo de virtudes heroicas. Para ser justo, convém salientar que a causa da sua beatificação foi introduzida em 17 de junho de 1958, sob o Papa Pio XII.

2. Recordemos brevemente – para delimitar melhor a nossa questão – que as novas canonizações são duvidosas por dois motivos bem diferentes. O primeiro motivo é comum a estas novas canonizações e torna-as, portanto, todas duvidosas: é a reforma do procedimento, que deve preceder o ato da canonização[2]. As novas normas, promulgadas por Paulo VI em 1967 e 1969, e depois por João Paulo II em 1983, semeiam dúvidas, na medida em que não oferecem mais as garantias exigidas pelos homens da Igreja para que a assistência divina assegure a infalibilidade da canonização e, a fortiori, a ausência de erro de fato na beatificação. O segundo motivo é próprio de algumas canonizações, como, por exemplo, as de João Paulo II ou Paulo VI. A canonização define-se, com efeito, como o ato pelo qual o Sumo Pontífice declara não só que o canonizado goza da glória do céu, mas também e sobretudo que mereceu essa glória ao exercer durante a sua vida as virtudes heroicas – o que equivale precisamente à santidade – e as dá como exemplo a toda a Igreja. De fato, desde o Concílio Vaticano II, os homens da Igreja não têm mais ideias claras sobre o que deve representar a santidade, e é por isso que puderam dar como exemplo fiéis falecidos cuja vida parece incompatível com uma verdadeira heroicidade das virtudes, especialmente no que diz respeito ao exercício das virtudes teologais. A canonização de Newman já é duvidosa, como todas as outras, devido ao novo procedimento. Gostaríamos aqui de verificar o que se passa, do ponto de vista do exemplo a dar a toda a Igreja, devido à virtude heroica.

3. Com Mons. Jean Honoré, que continua a ser um dos especialistas reconhecidos na vida e no pensamento de Newman[3], o autor do artigo dedicado a este último no Dictionnaire de spiritualité [4], Thomas Gornall, é aquele que melhor soube destacar as diferentes facetas da complexa personalidade do grande cardeal, em todo caso muito melhor do que os dois coautores do artigo do Dictionnaire de théologie catholique[5]. Indubitavelmente convertido à única e verdadeira Igreja Romana, ao final de um caminho progressivo, Newman teve posteriormente muitas divergências que o opuseram aos melhores defensores da causa católica na Inglaterra: Nicholas Wiseman (1802-1865), cardeal e arcebispo de Westminster em 1850, Henri-Édouard Manning (1808-1892), sucessor de Wiseman em Westminster e também cardeal, William George Ward (1812-1882), filósofo convertido do anglicanismo, Herbert Vaughan (1832-1903), cardeal e arcebispo de Westminster, depois de Manning, e até mesmo o padre Frédéric-William Faber (1814-1863). É preciso reconhecer que tudo isso é muito humano e, como em qualquer assunto humano, não dar razão a Newman não significa necessariamente dar razão àqueles a quem ele se opôs. Como observa com perspicácia o padre Gornall, “se reconhecemos que Newman seguia sua consciência, devemos reconhecer o mesmo para Faber, Wiseman, Manning, Ward e Vaughan”[6].

4. O Padre Gornall acrescenta ainda: “Se o modernismo ou outros erros doutrinários puderam invocar o patrocínio de Newman, isso se deve a uma única causa: a ignorância sobre sua vida pessoal”[7]. Digamos com maior precisão: a ignorância sobre sua reflexão pessoal e, portanto, sobre seus escritos. Pois, precisamente, a vida pessoal, considerada desde o ponto de vista da virtude moral, é diferente da reflexão pessoal, considerada do ponto de vista da virtude intelectual. A heresia, que se opõe à virtude da fé teologal, implica, como esta, os dois pontos de vista, o da vida intelectual inseparavelmente ligado ao da vida moral. Pois a heresia é o erro deliberado, com conhecimento de causa, e em oposição consciente à autoridade divina manifestada através da proposição da Igreja. Mas se a heresia é um erro (e um erro deliberado), nem todo erro é heresia, pois há erros, e mesmo erros doutrinários, que não são deliberados como tais, ou seja, que não resultam de uma oposição consciente à autoridade de Deus e da Igreja, e que caminham junto com uma vida pessoal irrepreensível no plano da virtude moral. É bem possível, e neste caso é certo, que desde o momento de sua conversão ao catolicismo, Newman permaneceu em sua vida pessoal perfeitamente dócil aos ensinamentos da Igreja. O Padre Gornall aponta isso com muita justiça: “Quanto à submissão devida aos superiores, seu exemplo é luminoso: nas situações mais difíceis, ele nunca falhou na obediência”[8]. Embora considerasse a definição da infalibilidade papal inoportuna, Newman defendeu sua validade quando o Concílio Vaticano a transformou em dogma de fé. Mas, com isso, é igualmente possível que Newman tenha cometido algum erro em sua reflexão pessoal. E isso é até certo, pois fica claro em um dos principais escritos de seu período católico, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, normalmente designado como Grammar of Assent, a “Gramática do Assentimento”. Henri Bremond (1865-1933) fez o elogio que conhecemos a “essa maravilhosa Grammar of Assent, que é para muitos de nós e será ainda mais para as gerações futuras o que a Suma de Santo Tomás e o Discurso do Método foram para as gerações anteriores”[9]. Mas esse elogio encontrou, no mesmo ano em que foi feito a Newman, um contraditor formidável, nas colunas da Revue de philosophie[10], que foi reproduzido no ano seguinte pela Revue thomiste[11].

5. O Padre Émile Baudin (1875-1949), professor de filosofia no Collège Stanislas, no Instituto Católico de Paris e na Faculdade de Teologia Católica de Estrasburgo, é o autor deste magistral estudo que faz um balanço sobre “A Filosofia da fé em Newman”. O ponto de partida da reflexão de Newman, o problema que ele levanta, não é uma dificuldade abstrata, a dificuldade colocada pela possibilidade e pela natureza do ato de fé teologal tomado como tal. É um fato. É o próprio fato da crença de Newman. Por isso, trata-se de prestar conta. E Newman presta contas constatando que sua fé é uma adesão (um “assent”) e não o resultado de uma dedução racional ou de uma inferência. A fé é, assim, uma adesão real e, como tal, se opõe a uma adesão que seria puramente lógica ou científica. Essa adesão tem seu instrumento, de um tipo novo como ela: é o illative sense, um sentido intelectual, distinto da simples compreensão de um argumento científico, e que o ultrapassa. É o sentido da inteligência que adivinha a verdade. Esse sentido intelectual fundamenta a crença. A teoria geral da crença desenvolvida por Newman a partir do fato de sua própria crença inspira-lhe então uma psicologia da fé, uma apologética e uma teologia das relações entre fé e razão. Do ponto de vista da psicologia da fé, ou seja, do mecanismo pelo qual o ato de fé é produzido pelas faculdades da alma, o illative sense adivinha a verdade à medida em que é fruto de disposições morais. A salvaguarda da fé é, então, uma boa disposição do coração e o illative sense é um sentido moral, que, como tal, escapa ao controle da razão raciocinante. A apologética não é mais parte da ciência teológica; é uma arte de silenciar a razão para deixar falar o senso moral. Finalmente, quanto às relações entre fé e razão, a primeira se opõe à segunda como uma faculdade de intuição e ação a uma faculdade de análise e especulação.

6. O Pe. Baudin fez uma crítica severa, mas lúcida, dessa explicação newmaniana da fé. “Newman não parece ser apenas um psicólogo que se contenta em estudar o fato e o como de sua fé, mas também um filósofo que tenta extrair, de forma mais ou menos consciente e intencional, uma teoria geral da crença. Qual é o fundamento dessa filosofia – se é que essa expressão pode ser usada para caracterizar um sistema tão oscilante? Newman parece muito convencido de que o princípio, o ponto de partida e o fundamento de sua doutrina se encontram nos dados da experiência. Ele pensa oferecer o que se chamaria, no estilo de Comte, uma doutrina positiva da fé, baseada nos fatos, nada mais que nos fatos. Mas parece-se mais que ele segue um processo inverso ao método científico e que recorre à experiência para estabelecer uma doutrina pré-concebida. Assim, toda a sua obra não seria mais do que um vasto raciocínio por suposição, com, como suposição fundamental, o fideísmo tomado como doutrina e, mais ainda, como atitude. Não teria, portanto, fundamento objetivo. O fideísmo, em Newman, é antes de tudo uma necessidade e uma atitude, depois uma doutrina e, por fim, uma psicologia”[12]. Por isso, no newmanismo, “todos os argumentos são subjetivos, toda a fé se confunde com o desejo de acreditar e toda a verdade verdadeira com a nossa verdade útil. O pragmatismo religioso, estabelecendo utilidades, deve, portanto, oferecer uma justificação integral da fé integral, apesar das restrições e distinções introduzidas pela razão raciocinante”[13]. Dom Honoré não estava errado, portanto, quando via na Gramática do Assentimento o desenvolvimento magistral “das intuições que Blondel retomará mais tarde em sua Ação”[14]. Blondel, o filósofo da ação, baseava a fé nas necessidades vitais da ação humana.

7. A fé pressupõe, naturalmente, uma adesão plena e total da vontade ao bem divino e, portanto, uma retidão moral, obtida por pura graça. Mas pressupõe também a certeza racional da existência desse bem divino e do fato de que o homem é chamado a ele por uma intervenção especial de Deus e, portanto, capaz de uma demonstração científica da origem divina desse chamado, estabelecida pela apologética. Com base nessas duas premissas, a fé pode então ser definida formalmente como uma adesão da inteligência aos mistérios sobrenaturais, dada pela autoridade de Deus que os revela. Embora não seja suficiente, a segunda dessas premissas, a da razão racional e científica, é absolutamente necessária. “É impossível à fé”, observa com justiça Marcel De Corte, “salvo milagre permanente, o que é contraditório, manter-se na mente do homem sem as certezas prévias da inteligência objetiva. O que resta dela, uma vez privada das demonstrações anteriores implícitas ou explícitas da razão natural, é uma convicção sem objeto, uma crença subjetiva: acredita-se acreditar em Deus, mas não se acredita mais em Deus”[15]. E o filósofo belga acrescenta: “O modernismo provocou paradoxalmente nas pessoas da Igreja que foram atingidas por ele o surgimento de um tipo de religião inédito na história: uma religião sem Deus, onde Deus não é mais do que o pretexto nominal para as manifestações da subjetividade”. Essa constatação é perfeitamente justificada, mas antes de aplicá-la ao autor da Gramática do Assentimento, e para sermos justos com ele, vamos dar a palavra aos autores do artigo citado do Dictionnaire de théologie catholique [Dicionário de Teologia Católica] – e ao próprio Newman: “Deixemos as demonstrações”, diz Newman, “para aqueles que têm o dom… Para mim, é mais conforme ao meu próprio temperamento tentar uma prova do cristianismo da mesma maneira informal que me permite ter certeza de que vim a este mundo e que dele partirei”. O argumento se resume a “uma acumulação de probabilidades variadas”. Ele sustenta que “a partir de probabilidades, podemos construir uma prova legítima suficiente para dar certeza”[16]. Esta última reflexão é fundamental, pois mostra que Newman pretende chegar a uma certeza. É precisamente por isso que seu argumento, tirado da tese das probabilidades convergentes, não se enquadra de forma alguma na condenação do decreto Lamentabili, que, em 1907, dezessete anos após a morte do cardeal, sancionará como reprovada e proscrita a seguinte proposição: “O assentimento da fé repousa, em última análise, sobre um conjunto de probabilidades”[17]. Newman diz que o fato da revelação pode ser provado por um tal conjunto de probabilidades que a razão consegue extrair dele uma certeza legítima, enquanto que, aos olhos dos modernistas, mesmo para aqueles que melhor compreendem os melhores argumentos da apologética, estes não podem elevar ninguém acima das probabilidades[18]. E não se deve esquecer também que Newman se preocupava acima de tudo, como pastor, com a fé dos simples… Mas resta, mesmo assim, que o fideísmo subjacente à apologética de Newman, por mais inconsciente que fosse, tinha o potencial de levar um dia à filosofia da ação de um Maurice Blondel.

8. A vida pessoal do grande cardeal não tem nada que possa autorizar a menor suspeita de modernismo. Sua reflexão pessoal, tão oscilante, diz o Pe. Baudin, que o sistema de seu pensamento é “quase invertebrado” e que “nada é mais perigoso do que o esforço de desenhar um equivalente a uma ossatura para tal organismo”[19] também não representa a construção consciente e deliberada do sistema que mais tarde será analisado e denunciado pelo Papa São Pio X em sua Encíclica Pascendi. Mas, por mais inconscientes e não deliberados que fossem, muitos dos elementos que mais tarde se organizariam nesse sistema já estão presentes na Gramática do Assentimento, e presentes na pressuposição fideísta que inspira toda a abordagem de Newman.

9. Compreende-se então facilmente que, mesmo que a fé pessoal de Newman tenha permanecido intacta, sua reflexão pessoal não poderia beneficiar-se de uma recomendação muito marcante por parte da Igreja. E é precisamente aqui que reaparece a dificuldade colocada pela suposta canonização do último dia 13 de outubro. Ela é claramente duvidosa, como todas as outras novas canonizações, e pelos motivos já indicados. Foi prudente? Era adequado propor como modelo a ser imitado um homem cuja reflexão teológica permanece, mesmo que inconscientemente, tão insuficiente e tão carregada de consequências dolorosas? A questão merece ser colocada e, por si só, dá um novo destaque à indiferença do Papa Francisco.

Notas

- Cf. os números de fevereiro de 2011 e janeiro de 2014 do Courrier de Rome, assim como os artigos “De abril a outubro” no número de julho-agosto de 2014 do Courrier de Rome, “Paulo VI ou Montini?” e “Santo ou bem-aventurado” no número de novembro de 2018 do Courrier de Rome.

- Cf. o 1), p. 5 no número de fevereiro de 2011 do Courrier de Rome et o n° 19, p. 5 no número de janeiro de 2014 do Courrier de Rome.

- Cf. JEAN HONORÉ, « Newman » em Catholicisme, hier aujourd’hui et demain, T. IX, Letouzey et Ané, 1982, col. 1183-1188.

- THOMAS GORNALL, SJ, « Newman » dans le Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, T. XI, Beauchesne, 1983, col. 163-181.

- H. TRISTRAM et F. BACCHUS, « Newman » em Dictionnaire de théologie catholique, T. XI, parte um, Letouzey et Ané, 1931, col. 327-398. A apresentação é precisa e bem documentada, em termos de fatos, e representa um dos modelos completos de erudição almejados pelo DTC; mas deixa o leitor querendo mais, no que diz respeito à apreciação (mesmo que moderada) do pensamento e da vida de Newman.

- GORNALL, ibidem, col. 175.

- ID., ibidem, col. 179.

- ID., ibidem, col. 178.

- HENRI BREMOND, Newman. Essai de biographie psychologique, Paris, 1906, p. 8.

- Revue de philosophie junho de 1906 (p. 571-598), julho de 1906 (p. 20-55), setembro de 1906 (p. 253-286) e outubro de 1906 (p. 373-391).

- Revue thomiste de 1906, p. 723-733 et de 1907, p. 222-231.

- Revue thomiste de 1906, p. 728.

- Revue thomiste de 1907, p. 226.

- HONORÉ, ibidem, col. 1186.

- MARCEL DE CORTE, L’Intelligence en péril de mort, Dismas, 1987, p. 161.

- H. TRISTRAM et F. BACCHUS, « Newman » em Dictionnaire de théologie catholique, T. XI, parte um, Letouzey et Ané, 1931, col. 395. ue thomiste de 1906, p. 723-733 et de 1907, p. 222-231.

- PProposição condenada n° 25, DS 3425

- Cf. a esse respeito as reflexões de S. HARENT no artigo « foi » do Dictionnaire de théologie catholique, T. VI, parte um, Letouzey et Ané, 1947, col. 194-195.

- Revue thomiste de 1906, p. 723.